明治末期に熊野神社を合祀

多摩川浅間神社

東急東横線目蒲線多摩川駅下車徒歩3分。

江戸時代、この地は下沼部村で天領として世田谷領に属していた。

多摩丘陵の南端部、多摩川に突き出した舌状の台地にある浅間神社の下から南に広がる多摩川沿いの村が下沼部村であった。

現在の田園調布一丁目、田園調布本町にまたがる区域である。

神社は西方が開けており、境内からは多摩川の鉄橋上を渡る電車を見ることができる。

多摩川浅間神社本殿

この浅間神社は富士塚になっていて、拝殿に登る石段の両脇に溶岩が積まれ、登山道になっている。

五合目、七合目には、小御岳神社、食行身禄が祀られている。

なお、この地には元々は前方後円墳があり、拝殿・本殿の部分が後円部にあたり発掘も行われ埴輪などが出土している。

この浅間神社に熊野神社が合祀されている。

熊野神社

御祭神

伊佐那美ノ命

速玉乃男命

事解乃男命

(合祀された熊野神社の御祭神)

御由緒

昔、下沼部村には浅間、赤城、熊野の三つの神社がありましたが、明治四十年 ”一村に一神社”という合祀のための政令が出されたことから村人たちの話し合いが行われ、浅間神社が新しい村の鎮守様になりました。

(御祭神、由緒共に 神社にて配布のパンフレット「地域を守る 古墳の丘の氏神様 多摩川浅間神社」参照)

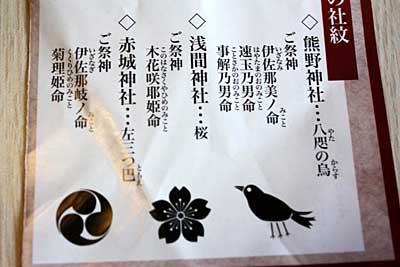

浅間神社に合祀された神社の社紋、八咫の烏(熊野神社)、左三つ巴(赤城神社)は桜(浅間神社)とともに現在でも神輿に使われている。

「新編武蔵風土記稿」下沼部村の項には

熊野社 除地二段密蔵院の後ろにあり、村民傳次郎が先祖森雅楽介持地を社地に寄附せしとなり、上屋二間四方巽に向ふ、中に一間に一間半の祠あり、前に鳥居をたてり 後略

と記述されている。

(TATSUさん)

No.1194

2010.1.26 UP

2022.7.23 更新

参考文献

- 『地域を守る 古墳の丘の氏神様 多摩川浅間神社』

- 『新編武蔵風土記稿』