弘法大師伝説を生んだ大小40余りの奇岩群

串本町の海岸から紀伊大島に向かって一直線に約850mに渡って大小40余りの奇岩が並んでいます。その奇岩群は橋杭岩(はしぐいいわ)と呼ばれます。

不思議な光景です。砂や泥が海底に堆積してできた堆積岩中の割れ目にマグマが貫入して冷え固まったものだそうで、その後、隆起し、柔らかい堆積岩は海の波により侵食され、硬い火成岩の部分が断続的に取り残されて、橋杭(橋げたを支える杭、橋脚)が並んだような地形となりました。大地の歴史を示すこの奇観は国の名勝・天然記念物に指定されています。

江戸時代に作られた紀伊国の地誌『紀伊続風土記』のくじ野川村の条には次のように記されています(現代語訳てつ)。

小名橋杭の東、海の中にある。また立岩ともいう。陸から20間を始めとして順次に海上に立ち並ぶことは、じつに橋杭を並べるがごとく海の中6~7町の間に長くつながりつづく。その数は全21。

海底の深さは測ることができず、海面から出る岩の高さは3間ばかりから8間ばかりにいたるものがあり、その海底からの高さを想像できる。杭と杭の間の距離はある所は7~8間、ある所は10間余り。配置がよく、峻しく直立し、抜刀をもって削ったかのようである。まことに鬼工である。

相伝えて、太古この地から大島へ橋を架け渡したときの橋杭が残ったのだという。古座浦の古老が相伝えていうには、先年、津波のとき、海水がいったん沖中に集まり、大島の辺りは海水が涸れたが、島の形を望むと、その下一面に空隙の所があって、橋杭の上に橋板を置いた形があったという。そうであれば、上古は大島まで陸路が続いたかはいざ知らず、遠く差し出ている地が波に砕かれてその遺っているものを橋杭というのかもしれない。穴門の例もあるので土地の人の伝えは一概にでたらめとはいいがたい。

橋杭岩の列の中ほどにある木の茂った島が弁天島。

赤く見えるのが鳥居です。干潮時には弁天島まで歩いて渡ることができます。

完成できなかった橋の伝説

紀伊大島に向かって岩が一直線に並ぶ奇観は、完成できなかった橋の伝説を生み出しました。

熊野の橋杭岩は、むかし弘法が陸と大島の間に一夜に橋を架けんと杭を立てたところ、アマノジャコ悦ばず、鶏の止まり竹に湯を注入して早く鳴かせたので、大師南無三夜が明けたと仕事を打ち切り、杭のみ残って橋はお流れとなった。

(「読『一代男輪講』」『南方熊楠全集』4巻、34頁)

昔、弘法大師が天の邪鬼(あまのじゃく、あまのじゃこ:人の心を読んでいたずらをする鬼、妖怪)とともに熊野を行脚したときのこと。弘法大師は天の邪鬼と一晩のうちに大島まで橋を架けることができるかどうかの賭けを行いました。

弘法大師は夜明けまでに完成させられるペースで順調に作業を進めていましたが、天の邪鬼はこのままでは賭けに負けてしまうと、鶏を早く鳴かせました。夜が明けたと思った弘法大師は作業を止め、橋を完成させることなく橋杭だけで終わったという伝説です。天の邪鬼が鶏の鳴きまねをしたという話もあります。 弘法大師ではなく、与兵衛という名の串本の猟師が橋杭を立てたが完成できなっかったとの伝説もあります(「橋杭岩の伝説」那須晴次『伝説の熊野』 )。

橋杭岩の弘法大師伝説について南方熊楠は、橋や堤防や大きな建築物などを建造するときに人柱を立てる風習があったことから次のように考察しています。

熊楠いわく、上述の理窟より推すと、串本の橋杭岩など今一息で工事竣るべきところを、天のジャコが鶏を鳴かせて失敗せしめたというのは、欧州等に多き魔橋譚と同源異趣向で、天のジャコ様な妖物に人や鶏を牲に供えず、弘法大師などが単に自分の力で建てにかかったから妖物の助力を得ぬばかりか、反ってかれに鶏鳴きを利用されて事敗れたというので、やはりどんな豪傑も牲を鬼神に供えねば工事成らずと信ずる者多き世にできた話だ。

(「桑名徳蔵と橋杭岩の話」『南方熊楠全集』3巻、541頁)

困難な工事にあたって工事が無事完成することを祈願して、生きている人を水底や土中に埋めて神様に捧げる人柱という風習がかつて日本にあったと伝えられます。橋杭岩も、もし弘法大師が人を生贄に捧げていれば完成していたのでしょうか。

桑名屋徳蔵の伝説

橋杭岩には完成できなかった橋の伝説とは別にもうひとつ興味深い伝説があります。

ここに示すは、紀伊西牟婁郡串本町付近の海岸より一列に排(なら)び出た橋杭岩で、桑名屋徳蔵大晦日の夜、妖怪とここで問答した。

(「桑名徳蔵と橋杭岩の話」『南方熊楠全集』3巻、533—534頁)

桑名屋徳蔵の伝説です。桑名屋徳蔵(桑名徳蔵とも)は江戸時代の名高い船乗りです。大阪と蝦夷地の間を商品を売買しながら結んだ日本海まわりの商船、北前船(きたまえぶね)の船頭で、「徳蔵廻し」という帆船が風に向かって切り上がっていく航法を編み出したと伝えられます。

著者未詳、成立年未詳の随筆『雨窓閑話』より引用して南方熊楠は桑名屋徳蔵を紹介しています。

その一四章にいわく、「ある者の物語に、桑名屋徳蔵という者、名ある船乗りの名人にて、所々難海どもを乗りしことあり。この徳蔵申しけるは、月の晦日に出船すること必ず斟酌すべし、と言えり。ある時、徳蔵何方にてかありけん、ただ一人海上を乗り行きしに、にわかに風変わりて逆波立ちて、黒雲覆いかかり、船を中有に巻きあげるようにて、肝魂も消え入るべきを、徳蔵もさすがしたたか者なれば、ちっとも動ぜずして、蹲踞りける向うへ、背の高さ一丈ばかりの大入道、両眼は鏡へ朱を注したるがごとき妖物出て、徳蔵に向かいて、わが姿の恐ろしきやと言いければ、世を渡るの外に別けて恐ろしきことはなしと答えければ、かの大入道たちまちに消え失せ、波風も静まりければ、徳蔵は辛き命を助かりけるとぞ。……某の人いわく、徳蔵賤しき下郎なりといえども、その志の逞しく丈夫なること、なかなか言わん方なし。妖怪の物出現して詞をかけし時、世渡りの外に恐ろしきことなしと言いしは、まことに名言と言うべし、云々」と。

(「桑名徳蔵と橋杭岩の話」南方熊楠全集第3巻、527-528頁)

こちらでは大晦日の話ではなく、月末のこととされますが、桑名屋徳蔵は、船出が禁じられている月末に1人船出した。すると強風が吹いて大入道という妖怪が現れ、「わが姿は恐ろしいか」と問いかけてきた。徳蔵が怖がらずに「世間を渡ることの他に恐ろしいことはない」と答えると、大入道は消え去ったという。その問答の場所が橋杭岩の付近だと言われます。

桑名屋徳蔵は小浦の徳蔵とも呼ばれていたようです。

田辺町に住む植草久米吉とて、至って記憶よき理髪師、幼時千石船の船頭から隠退しおった老父の話そのまま語ったは、小浦の徳蔵は何国の人か知れず、船頭の神と呼ばる。その時まで帆は一方にのみ用いられ、ただ風に随って行ったのを、この人風に逆らうて行くべき三方帆を発明した(篇末の付録、安井氏の文を見よ)。

大晦日に船出するを大凶とし、あえて犯す者なかったところ、この人ことさらにその夜航行するに、海上に城のような物現わる。一同何方へ避くべきと問うに、徳蔵、城ならば門あるべし、その門をつききれと突進すると、大きな音して消え失せた。跡へ大入道出て、汝何物が恐ろしいかと問うに、世に商売ほど恐ろしい物なしと言うと、また消えて無事だった。

(前同、530頁)

「海上に城のような物現わる」とありますが、この城のような物が橋杭岩なのでしょう。

大正十三年十二月ごろ、新宮町の弁護士田村四郎作氏来訪の節話に、昨日勝浦港で乗船、橋杭岩付近にて濃霧大いに起こり、文字通り咫尺を弁ぜず(しせきをべんぜず:視界がきかず、わずかの距離でも見分けがつかない)、危険極まり、船長以下なすところを知らざりし。これが夜間だったらわれらの命はなかったはず、と。予はあまり聞かなんだことだが、この辺に時たま濃霧起こると途方を失うらしい。そんな時は橋杭岩が城のように現わるるぐらいは造作もなかろう。

(前同、534頁)

濃霧中では橋杭岩が城のように見えることもあったのではと思われます。

徳蔵廻し

帆船が風に向かって切り上がっていく航法を編み出したのが徳蔵だと伝えられ、その航法は「徳蔵廻し」と呼ばれます。

南方熊楠「桑名徳蔵と橋杭岩の話」の「篇末の付録、安井氏の文」に「徳蔵廻し」についての解説があるので、それを以下に。熊楠は南洋郵船株式会社サマラン丸船長の安井魁介氏からの大正十年六月十九日付の書簡から引き写して紹介しています。

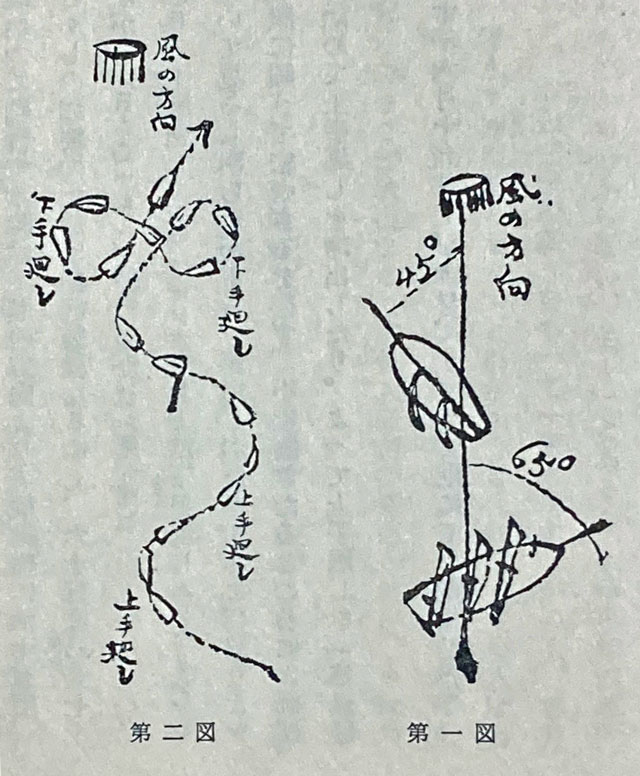

桑名徳蔵については、小生子供のおり怪談めきたることを数多聞かされ候も、只今記憶明らかならず。また妲己お百に結びつけられたる講談を読んだるように記憶致し候も、これまた対お百の関係さえ明白ならず。とにかく徳蔵が運用術の名人たりしことは確からしく、たぶん御存知ならんが、「徳蔵廻し」ということをちょっと申し上げぐべく候。帆船が逆風に向かって航行する時は、風の方向より、横帆船は六十五度、縦帆船は四十五度の角度まで針路を取ることを得。むかしの和製の大船は横帆装置なるゆえ、六十五度乃至七十度の針路にて逆航し、風を左舷また右舷に受けながら(日本語マギル)縫行したり(第一図)。

この風の受け換え方、すなわち船の方向転換に二様あり。上手廻し(ジャッキング)および下手廻し(ワヤリング)という(第二図)。上手廻しが利益なることは、図について見るも明らかなるも、運用しがたき船および乗りよき船にても荒天の際には上手へ廻さぬ時あり。この時は風に順うて転ぜざるを得ず。小生聞きたるところによれば、昔時の大和船は下手廻しのみを行ないしが、桑名徳蔵始めて上手廻しを考出したり。よって上手廻しを「徳蔵廻し」という、と。

(前同、545-546頁)

上手回し(うわてまわし)をジャッキングと書いてありますが、これはおそらく t を j に読み間違えたためで、正しくは tacking(タッキング)でしょう。tacking(タッキング)は帆船で風上に向かって進むとき船首を風上に向けて回す操縦のことをいいます。

下手回し(したてまわし)はワヤリングとあり、これは wearing(ウエアリング)で、風上に向かって進むとき風上に船尾を向けて回す操縦のことです。

(てつ)

2004.10.27 UP

2011.9.1 更新

2014.5.2 更新

2015.1.9 更新

2015.4.3 更新

2019.11.3 更新

2023.3.13 更新

2023.3.26 更新

参考文献

- 『紀伊続風土記 (第1-5輯)』臨川書店

- 那須晴次『伝説の熊野』郷土研究会

- 『南方熊楠全集 第3巻 雑誌論考 1』平凡社

橋杭岩へ

アクセス:JR串本駅から熊野交通バス新宮行きで4分、橋杭岩バス停下車すぐ

駐車場:無料駐車場あり